bayfm×ぐるっと千葉連動記事「島ちゃんのぐるり千葉さんぽ」~NO.10金谷編~

海と山を同時に楽しめる、内房でも屈指の観光スポット!

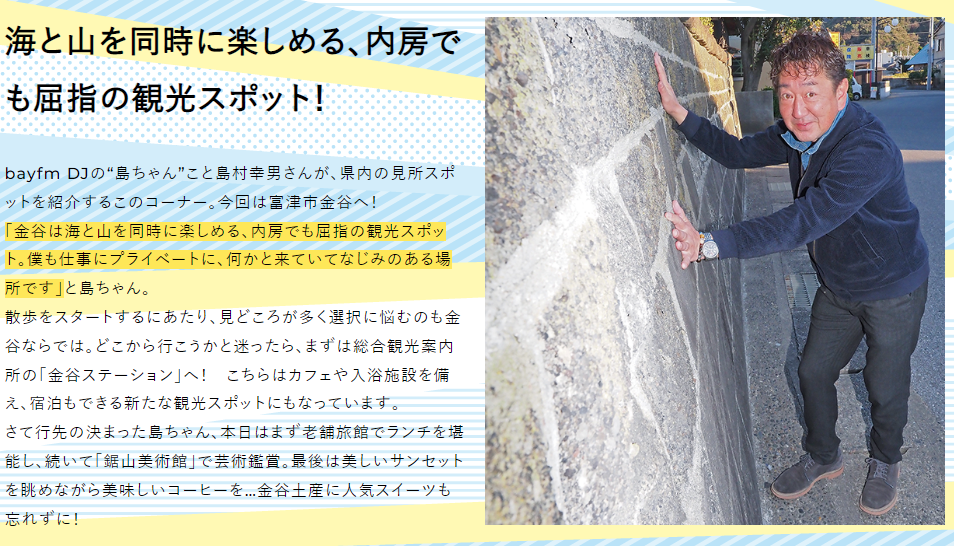

bayfm DJの“島ちゃん”こと島村幸男さんが、県内の見所スポットを紹介するこのコーナー。今回は富津市金谷へ!

「金谷は海と山を同時に楽しめる、内房でも屈指の観光スポット。僕も仕事にプライベートに、何かと来ていてなじみのある場所です」と島ちゃん。

散歩をスタートするにあたり、見どころが多く選択に悩むのも金谷ならでは。どこから行こうかと迷ったら、まずは総合観光案内所の「金谷ステーション」へ! こちらはカフェや入浴施設を備え、宿泊もできる新たな観光スポットにもなっています。

さて行先の決まった島ちゃん、本日はまず老舗旅館でランチを堪能し、続いて「鋸山美術館」で芸術鑑賞。最後は美しいサンセットを眺めながら美味しいコーヒーを…金谷土産に人気スイーツも忘れずに!

金谷ステーション

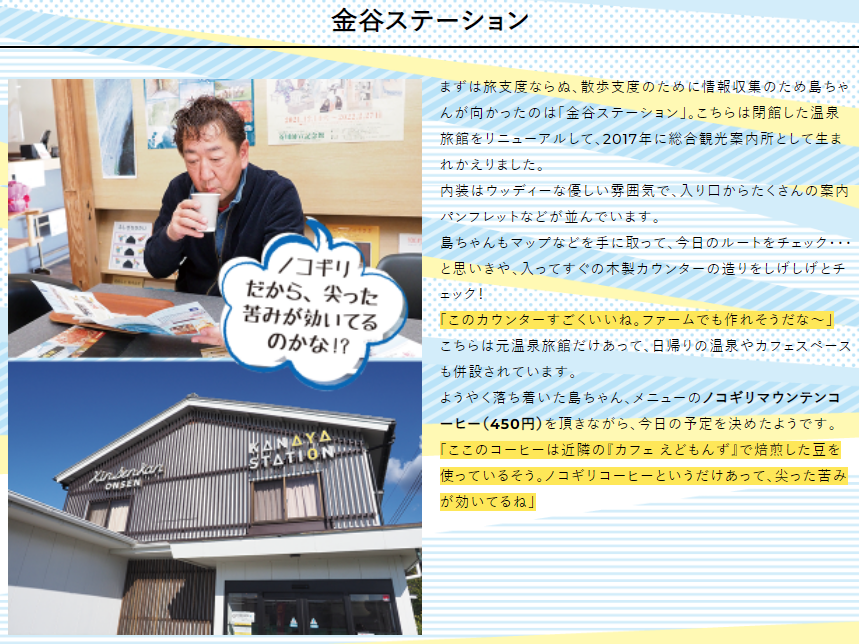

まずは旅支度ならぬ、散歩支度のために情報収集のため島ちゃんが向かったのは「金谷ステーション」。こちらは閉館した温泉旅館をリニューアルして、2017年に総合観光案内所として生まれかえりました。

内装はウッディーな優しい雰囲気で、入り口からたくさんの案内パンフレットなどが並んでいます。島ちゃんもマップなどを手に取って、今日のルートをチェック・・・と思いきや、入ってすぐの木製カウンターの造りをしげしげとチェック!

「このカウンターすごくいいね。ファームでも作れそうだな~」

こちらは元温泉旅館だけあって、日帰りの温泉やカフェスペースも併設されています。ようやく落ち着いた島ちゃん、メニューのノコギリマウンテンコーヒー(450円)を頂きながら、今日の予定を決めたようです。

「ここのコーヒーは近隣の『カフェ えどもんず』で焙煎した豆を使っているそう。ノコギリコーヒーというだけあって、尖った苦みが効いてるね」

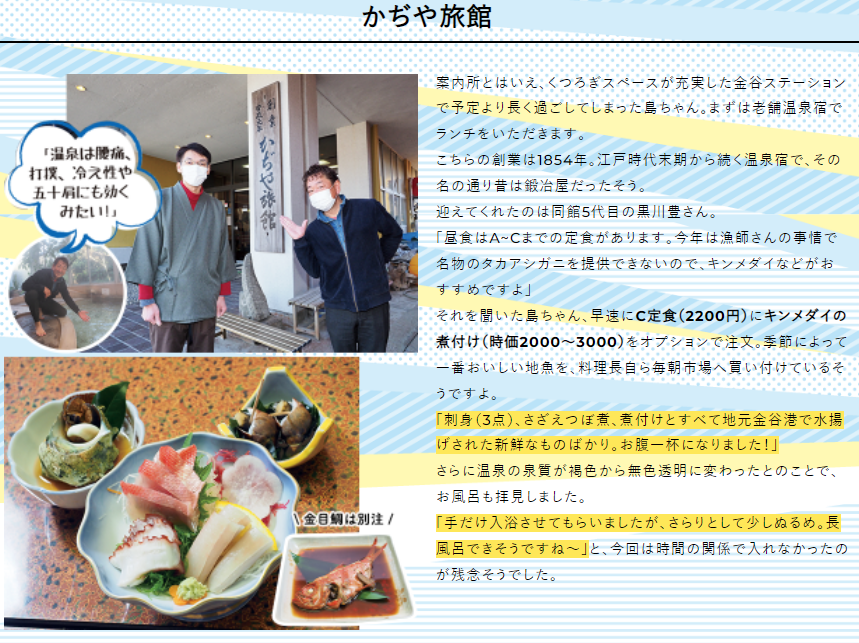

かぢや旅館

案内所とはいえ、くつろぎスペースが充実した金谷ステーションで予定より長く過ごしてしまった島ちゃん。まずは老舗温泉宿でランチをいただきます。こちらの創業は1854年。江戸時代末期から続く温泉宿で、その名の通り昔は鍛冶屋だったそう。

迎えてくれたのは同館5代目の黒川豊さん。

「昼食はA~Cまでの定食があります。今年は漁師さんの事情で名物のタカアシガニを提供できないので、キンメダイなどがおすすめですよ」

それを聞いた島ちゃん、早速にC定食(2200円)にキンメダイの煮付け(時価2000~3000)をオプションで注文。季節によって一番おいしい地魚を、料理長自ら毎朝市場へ買い付けているそうですよ。

「刺身(3点)、さざえつぼ煮、煮付けとすべて地元金谷港で水揚げされた新鮮なものばかり。お腹一杯になりました!」

さらに温泉の泉質が褐色から無色透明に変わったとのことで、お風呂も拝見しました。

「手だけ入浴させてもらいましたが、さらりとして少しぬるめ。長風呂できそうですね~」と、今回は時間の関係で入れなかったのが残念そうでした。

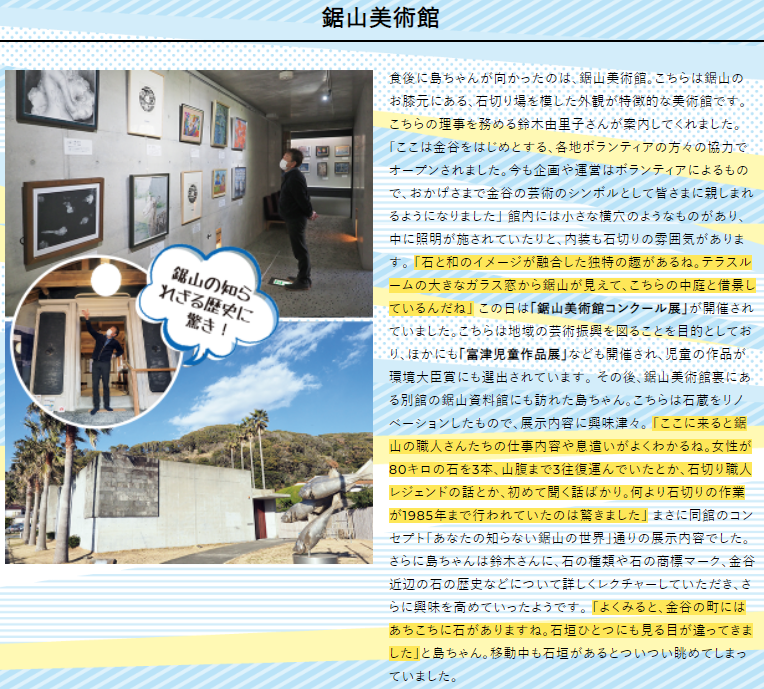

鋸山美術館

食後に島ちゃんが向かったのは、鋸山美術館。こちらは鋸山のお膝元にある、石切り場を模した外観が特徴的な美術館です。

こちらの理事を務める鈴木由里子さんが案内してくれました。

「ここは金谷をはじめとする、各地ボランティアの方々の協力でオープンされました。今も企画や運営はボランティアによるもので、おかげさまで金谷の芸術のシンボルとして皆さまに親しまれるようになりました」

館内には小さな横穴のようなものがあり、中に照明が施されていたりと、内装も石切りの雰囲気があります。

「石と和のイメージが融合した独特の趣があるね。テラスルームの大きなガラス窓から鋸山が見えて、こちらの中庭と借景しているんだね」

この日は「鋸山美術館コンクール展」が開催されていました。こちらは地域の芸術振興を図ることを目的としており、ほかにも「富津児童作品展」なども開催され、児童の作品が環境大臣賞にも選出されています。 その後、鋸山美術館裏にある別館の鋸山資料館にも訪れた島ちゃん。こちらは石蔵をリノベーションしたもので、展示内容に興味津々。

「ここに来ると鋸山の職人さんたちの仕事内容や息遣いがよくわかるね。女性が80キロの石を3本、山腹まで3往復運んでいたとか、石切り職人レジェンドの話とか、初めて聞く話ばかり。何より石切りの作業が1985年まで行われていたのは驚きました」

まさに同館のコンセプト「あなたの知らない鋸山の世界」通りの展示内容でした。 さらに島ちゃんは鈴木さんに、石の種類や石の商標マーク、金谷近辺の石の歴史などについて詳しくレクチャーしていただき、さらに興味を高めていったようです。

「よくみると、金谷の町にはあちこちに石がありますね。石垣ひとつにも見る目が違ってきました」と島ちゃん。

移動中も石垣があるとついつい眺めてしまっていました。

ザ・フィッシュ

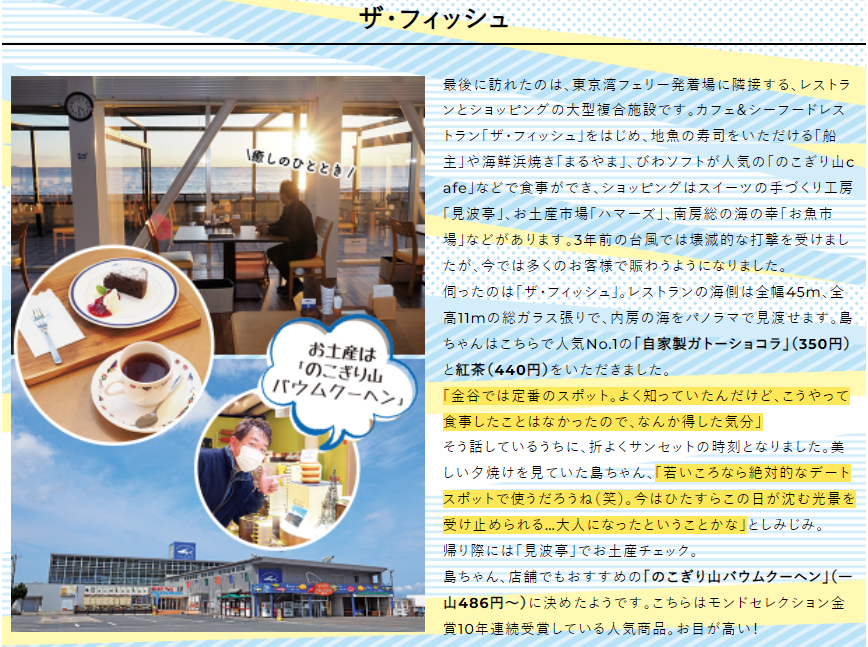

最後に訪れたのは、東京湾フェリー発着場に隣接する、レストランとショッピングの大型複合施設です。カフェ&シーフードレストラン「ザ・フィッシュ」をはじめ、地魚の寿司をいただける「船主」や海鮮浜焼き「まるやま」、びわソフトが人気の「のこぎり山cafe」などで食事ができ、ショッピングはスイーツの手づくり工房「見波亭」、お土産市場「ハマーズ」、南房総の海の幸「お魚市場」などがあります。3年前の台風では壊滅的な打撃を受けましたが、今では多くのお客様で賑わうようになりました。

伺ったのは「ザ・フィッシュ」。レストランの海側は全幅45m、全高11mの総ガラス張りで、内房の海をパノラマで見渡せます。島ちゃんはこちらで人気No.1の「自家製ガトーショコラ」(350円)と紅茶(440円)をいただきました。

「金谷では定番のスポット。よく知っていたんだけど、こうやって食事したことはなかったので、なんか得した気分」

そう話しているうちに、折よくサンセットの時刻となりました。美しい夕焼けを見ていた島ちゃん、「若いころなら絶対的なデートスポットで使うだろうね(笑)。今はひたすらこの日が沈む光景を受け止められる…大人になったということかな」としみじみ。帰り際には「見波亭」でお土産チェック。

島ちゃん、店舗でもおすすめの「のこぎり山バウムクーヘン」(一山486円~)に決めたようです。こちらはモンドセレクション金賞10年連続受賞している人気商品。お目が高い!

取材を終えて・・・

金谷にはこれまでよく訪れていたものの、じっくり巡ることがなかったので、今回は貴重な機会を頂きました。2019年の台風で金谷も甚大な被害を受けましたが、ようやく家屋の屋根に掛けられたビニールシートが見られなくなってきて、少しホッとしました。

それにしても、鋸山の石切りが1985年まであったのは驚き! 僕のデビューが86年とそのころだったので、勝手にご縁を感じてしまいました。石の産業はもうないけれど、今も鋸山の石による石垣があちこちで見受けられて、改めてここが歴史ある石の町だと実感しました。

取材・文/喜多 雅明 撮影/織本 知之

ぐるっと千葉とは…「千葉県が大好きです!」千葉県生粋のイベント情報誌。千葉・房総の旬な情報が満載です。

「地元・千葉県のことをもっと知りたい! 体験したい!」。そんな声に答える一冊、それが「ぐるっと千葉」です。千葉県唯一のイベント情報誌として、エリア別とジャンル別でさまざまなお出かけ情報を掲載しています。さらに千葉を知り尽くしたライター陣による連載や、お花見・花火・温泉などの季節定番をはじめ、旬の情報を掘り尽く

※放送情報は変更となる場合があります。