民間だからこそ現地で信頼された中村哲さんの功績

ニッポン放送「飯田浩司の OK! Cozy up!」(12月9日放送)にジャーナリストの須田慎一郎が出演。中村哲さんのご遺体が帰国したニュースについて解説した。

【アフガンから中村さん、遺族ら帰国】成田空港に到着した医師でペシャワール会・中村哲さんの棺=2019年12月8日午後、成田空港 写真提供:産経新聞社

中村哲さんのご遺体がアフガニスタンから帰国

4日、アフガニスタン東部のナンガルハル州ジャララバードで何者かに銃撃され亡くなった医師・中村哲さん(享年73歳)が8日夕方、成田空港に到着し、出迎えた人たちが黙とうを捧げた。

飯田)ご遺体は妻の尚子さん、娘の秋子さんと共に帰国したということです。9日、出身地の福岡に着き、11日に告別式の予定です。

米国同時多発テロ事件をうけ帰国 アフガニスタンとパキスタンの国境周辺で医療支援活動を行っていた民間団体「ペシャワール会」の中村哲・医師 アフガニスタンから帰国、会見でアフガンの現状について語る=2001年09月17日 千葉県・成田空港第2旅客ターミナルビル 写真提供:産経新聞社

中村さんがアフガニスタンの人たちに信頼されていた理由

須田)かけがえのない人を亡くしました。中村さんは国や政府ではなく、民間ベースで医師として診療所を運営していました。ある日、医薬品が足りなくなったということで、米軍が中村さんのところを訪れたそうです。ところが、アフガニスタンの人たちは米軍に対して反発する感情しかないので、医薬品を渡さなかった。もし中村さんが米軍に医薬品を渡したならば、信頼を一挙に崩してしまったでしょう。それを地元の人たちが見ていて、中村さんへの信頼が深まったということです。もしこれが民間ではなく、日本という国が運営する診療所だったら、米軍に医薬品を渡さなかったということで、外交問題に発展していたかもしれない。民間だからこそ、地元の人たちに寄り添ったアクションが取れたのだと思います。そういう点で言うと、先頭に立っていた中村さんが亡くなって、地元の人たちの草の根に根差した活動を、今後も継続して行くことは簡単ではないと思います。

飯田)事件直後にペシャワール会の人たちのコメントが出ていましたけれども、中村さんに負っていた部分が大きかった。継続して同じことができるかどうかはわからないけれども、できるだけやって行きたいとありました。

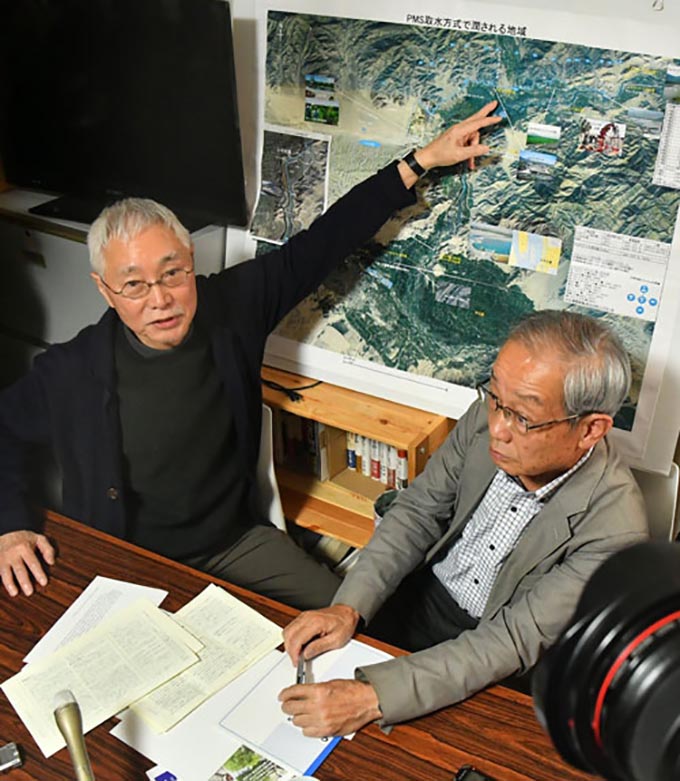

アフガニスタンで中村医師襲撃を受け、記者会見するペシャワール会の広報担当理事、福元満治さん(左)=2019年12月4日午後、福岡市中央区 写真提供:産経新聞社

民間だからこそできたこと

須田)テロの背景には経済的な貧困があるので、豊かにして行かなくてはならない。そのために井戸を掘ることや、灌漑をしたわけです。とても時間がかかるし、農業が活発になったらゲリラやテロがなくなるかというと、保障されるものではありません。それを地道にやるということは、相当な労力が必要だと思います。

飯田)灌漑などの援助を考えると、日本から高性能なポンプなどを持って行ってと考えがちですが、それだとポンプが故障したときに、地元の人たちが直せないので、あえて原始的な技術でやったというところもすごいなと思います。

須田)ODA(政府間援助)になってしまうと、いま言っていた高性能ポンプを持って行くようなやり方になります。とは言っても、人の手で井戸を掘るということは、政府間援助のなかでは難しいのですよ。だいたい、どの企業が入って、どの機械を持って行ってという話になりますからね。ただ、それも必要とされていることだけは間違いない。この辺りをどう支援して行くのかというところを、もう1度考えてみる必要があるのだと思います。個人の善意だけに頼らないような体制作りが必要なのではないでしょうか。

飯田浩司のOK! Cozy up!

FM93AM1242ニッポン放送 月-金 6:00-8:00