インターナショナルタウンのいまを描く「ルポ新大久保」

人権をめぐるホットな話題をお伝えする「人権トゥデイ」(TBSラジオ・土曜あさ8時20分から)。様々な人権をめぐるホットな話題をお伝えしています。

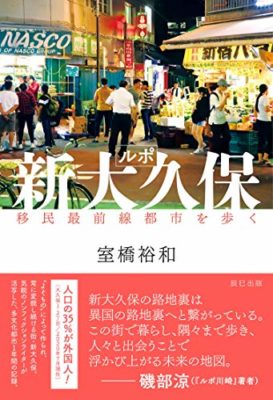

今回のテーマは… ノンフィクションライターの室橋裕和さんの新著「ルポ新大久保 移民最前線都市を歩く」を紹介します。

「ルポ新大久保」

「新大久保」という街は東京の新宿区百人町、大久保1丁目、2丁目を含む地域で、鉄道の駅でいうとJR山手線の新宿駅の隣、地理的には有名な繁華街、新宿歌舞伎町のすぐ北側に位置します。

「ルポ新大久保」は街のこの10年間の変化と、どんな人々が集まっているかを描いたノンフィクションです。

▼室橋裕和さん

新大久保は2000年代、「冬のソナタ」など韓流ドラマがブームになった時に韓国料理の店や韓流スターのグッズショップが増えて話題になったので、訪れたことのある人や、情報として知っている人も多いと思います。

今でも新大久保には韓国系の店がかなり多いのですが、2010年以降、東南アジアや南アジアの国から来た人々やムスリム(イスラム教の信徒)の人などが増え、多国籍化しました。

資料によれば、日本全体の外国人率が約2.2%、これに対して新宿区は11.1%とかなり高い外国人率です。

ここからも分かるように、おそらく現在東京で、外国人の人口、国の数などがもっとも多いエリアのひとつが新大久保です。

▼新大久保の風景その1

▼新大久保の風景その2

著者の室橋さんは、主に日本で生きるアジア人や、アジアに生きる日本人をテーマにノンフィクションを書き続けています。

著書には日本国内の在日外国人の多い地域をルポした「日本の異国」(晶文社)もあります。

室橋さんは2018年から新大久保に住み、街の変化に興味を持ち、住民の目線でインターナショナルタウンになった新大久保の特徴や、住民たちの問題へ取組みを描いたのがこの「ルポ新大久保」です。

東日本大震災(2011年)と新大久保

なぜ、多くの外国人が集まるようになったかを室橋さんに聞きました。

ノンフィクションライターの室橋裕和さん

2010年代で新大久保にとってのいちばん大きな出来事は、おそらく東日本大震災だと思うんですよ。その東日本大震災をきっかけにして町から中国人や韓国人が結構消えた、いなくなったっていう話をよく聞くんですよね、加えてベトナムとかネパールバングラデシュなどはまだまだこれからの国なので、国外に働き先を求める出稼ぎの人たちがものすごく多いんです。そうした中、経済のグローバル化に乗って世界中に散って働いていくって動きから、日本も選ばれるようになっていくと。彼らが集まるようになった街のひとつが新大久保であるということですね。

東日本大震災後の外国人の減少は新宿区の住民基本台帳から明らかです。

2010年から2012年までの間に約1600人の外国人人口が減っていますが、その多くはそれまで住んでいた韓国人や中国人とみられます。

その後にベトナム、ミャンマー、バングラデシュ、タイ、インド、ミャンマー、パキスタンの人々が増えていきました。

室橋さんによると現在では北アフリカの人も増えているそうで、バングラデシュやパキスタン、北アフリカの国々の人々はムスリムの人が多いため、彼らが問題なく食べられる「ハラル食品」の販売店が並ぶ「イスラム横丁」と呼ばれる一角もあります。

▼世界の料理が楽しめます

▼屋台村

▼ハラルの食品も買えます

「ルポ新大久保」ではそうした特徴ある通りやいろいろな国の料理が食べられるレストランの紹介もしています。それだけでなくそれぞれの国の人たちが通う様々な宗教施設や、日本で暮らすための手続を代行する、行政書士や送金業者、不動産業などの仕事についても詳しく紹介していて、外国人の多く住む地域にどのような仕事が必要か知ることができます。

新大久保が持つ「経験値」

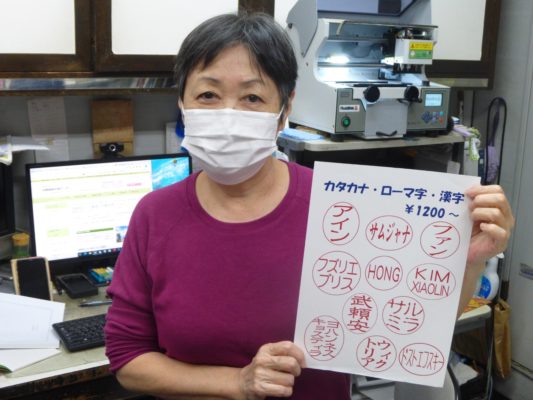

面白いのは、いろいろな国の人が増えたことで、ハンコ屋さんもそれに対応している点です。

「ルポ新大久保」にも描かれている、新大久保のハンコ屋さん「島村印店」で話を聞きました。

▼島村印店

新大久保のハンコ屋さん 島村印店

今年は留学生が入ってこれないので、そのぶん少ないんですけれども、留学生がいる時は、ハンコの7割8割が外国の方の注文でした。これは銀行印に主に使われますね。今は、ベトナム人とネパール人からの注文が多いです。(名前を)カタカナで作る人と、アルファベットの方がいらっしゃいます。向こうの方は名前が長いんですけど、ハンコにフルネームで全部入れるのは大変なので、お名前の方を入れる方もいるし、苗字の方もいるし、その方その方の注文で色々作ってます。

外国人が増えていくことで、日本人との間にトラブルが起きることも当然ありますが、新大久保は外国人と共に街を作ってきた歴史が長く問題をどのように解決したかのヒントが、本書にたくさんあります。

たとえばゴミ出しのルールや騒音などについてはきちんと説明すればほとんどトラブルになることはないそうです。

また、夜、外国人が街角に集まって話していると、日本人は不審に思う人もいますが、外国人の中にはひとりでいるのが寂しいと思う人が多いため友達などで集まってしまうことが多いということです。

そうした理由が分かると、トラブルにならず、誤解や偏見も解消されていくと思います。

新大久保の人たちの特徴を室橋さんはこう語っています。

ノンフィクションライターの室橋裕和さん

新大久保は外国人の隣に別の国の人がいたりして、外国人どうしても衝突があったりはするわけです。いろんな国の人たちが顔を合わせてる最前線みたいな町なんですけれど、だからまず、顔を合わせて話してみようよと言う人が多いですよね。新大久保の場合は30~40年ぐらい前から外国人が増え始めてきて、20年前に急増し始めたので、その対処を試行錯誤してきた歴史がある。だいぶトラブルの先輩みたいなところがあると思うんですよね。その意味ではひとつ乗り越えているのが新大久保だと思います。

新大久保には約20年かけて、トラブル解消のため試行錯誤してきた歴史があります。

国内で外国人の増えた地域の多くは、この数年で軋轢がは始まったばかりなので、新大久保の交流の取組みから多くを学べるのではないかと室橋さんは言っていました。

「ルポ新大久保」には暮らしている地域に外国人が増えている人に興味をもってもらいたいヒントがたくさん書かれています。

室橋さんの紹介で、新大久保で焼肉店「お母山(おかやま)」を経営するミャンマー人のタン・ダー・リンさんに話を聞きました。

▼焼肉店「お母山(おかやま)」経営者。ミャンマー人のタン・ダー・リンさん

タン・ダー・リンさん

日本に来て今は20年目で、お店は今年で8年になりました。お客さんは日本人が9割、外国人が1割ぐらいです。自分もここで長いですから、場所も、人たちも仲良しになりました。アジアの材料も簡単に買えるからそれがいいですね。外国人がたくさんいて、お店をやっている人たちも自分の出身国以外の人の気持ちをわかってくれるのでとても暮らしやすい街だと思います。日本の良い所は教育だと思います。ミャンマーにも日本式の教育を持ちこめればとてもいいなと思います。日本の行政にこうして欲しいと思うのは、ミャンマーから来た人はミャンマー料理店のシェフじゃないと働けないとなど、就業規制が厳しいので、そこは直してほしいです。この店は焼肉店なのでミャンマーからシェフを呼ぼうとしてもうちでは働けないんですよ。そういうところを考えて貰えたら嬉しいです。

リンさんの店「お母山」は、日本のサラリーマンの利用が多く、もう街にとけ込んで普通の定食屋さんのような印象でした。

リンさんも気安く日本語で話しかけてくれ、楽しく食事できます。

新大久保はいろいろな国の店が脇道などで営業し独特の風景を作っていて、歩いているだけで外国の文化を楽しく知ることができ、インターナショナルタウンを感じます。

▼リンさん&室橋さん

「ルポ新大久保」の最後の章では、地域にある小学校の様子が描かれています。

子供たちは同じクラスに多国籍の友達がいるのが当たり前でそこにはルーツや肌の色などでの区別はないとありました。

とても感動的で、考えさせられる章でした。

最後に、室橋さんに、「ルポ新大久保」を読者にどういう風に読んで欲しいか聞きました。

ノンフィクションライターの室橋裕和さん

社会問題的な本として肩ひじ張って読んでもらうというより、結構柔らかい作りになっておりまして、ガイドブック的な要素をたくさん取り入れてあり、地図も入ってますし、外国のレストランもたくさん紹介してあるし、街歩き的な本として読んでもらうと気楽で良いかなと思います。

マニアックなガイドで、新大久保に行ってみたくなる本です。

多くの人に手に取っていただいて、日本で生活する外国人との共棲について考えて欲しいと思います。

▼「ルポ新大久保」書影

(担当:藤木TDC)