【ラジオな人】祝45年目!MBSラジオ『ありがとう浜村淳です』映画、音楽、時事ネタを語り続ける浜村淳さん【後編】

早朝6時頃に局入りし、その日の新聞記事に目を通してから2時間半の番組に挑むのは、大阪・MBSラジオで月曜~土曜の毎朝8時から放送されている番組『ありがとう浜村淳です』の浜村淳さん。今年4月で45周年目を迎えた番組になります。後編では名物コーナー『映画サロン』のこと、学生時代に通ったジャズ喫茶、そこから始まった司会業についてなどをお伺いしてきました。語り続ける浜村節、後編も絶好調です!

――前編はこちら

言葉を聴いてイメージできるから、ラジオは面白い。

――土曜日には、およそ40分にわたって映画を解説する名物コーナー『映画サロン』がありますね。浜村さんの語りに耳を傾けていると、映画の一場面が鮮やかに想像できます。『映画サロン』はずっと喋りっぱなしですが、台本はあるんですか?

台本はないですし、メモ書きも用意してないんです。1955年から2002年まで、視聴者参加型の公開演芸合戦番組『素人名人会』が毎日放送で放送されていました。歌詞を見ながら歌う出場者が多くて、審査員の大久保怜 先生が「それは歌ではなくて、読んでるんだ。自分の言葉にして歌いなさい」とおっしゃっていて。映画や歴史を語る際、台本やメモを見ながら喋っているようでは相手に感情が伝わりません。「歌は語るように」、「語りは歌を歌うように」という言い伝えがあって、話す前には必ず内容を頭に入れて、講談師が張り扇を叩きながら語るように話すことを心がけています。

――自分の言葉で捲し立てるところにラジオの面白さがあるんですね。

例えば通販の場合、テレビでは説明をしなくても、商品を一目見れば分かります。しかしラジオだと、イメージできるように説明しないといけません。説明して理解すると説得に繋がります。テレビとラジオで同じ商品を紹介したとしても、ラジオショッピングのほうが多く売れることがあるんですよ。テレビが映像のメディアだとすると、ラジオは説得のメディア。ラジオが良い点は、番組枠を少し超えても喋ることができるところです。テレビは1分という時間が決まっていたら1秒でもオーバーしてはいけない。でも、ラジオは2分ぐらいオーバーして喋ってる時がありますからね(笑)。ラジオショッピングも番組の一部ですから、楽しく面白く聴いてほしいです。

――たしかに、ラジオは映像がないからこそ、それが何かをイメージしながら楽しめます。例えば映画(映像)の描写をする時のポイントはありますか?

その時の景色や服装を思い浮かべながら喋ります。例えば「春先の太陽が燦々と降り注いでいる花畑で、二人はデートをしておりました。その時彼は◯◯な服装をしていました」と、イメージできるように話さないといけません。歴史の場合はそこまで言う必要はありませんが(笑)。聴いて楽しく、語る方も楽しいという方針でいます。

テープに録音した落語を聴いて、話し方を学ぶ

――浜村さんの番組で『映画サロン』では、「オチまで言ってしまう」という噂が流れていますが、実際にはネタまでは話してませんよね(笑)。

それは番組によく遊びに来てくれる、是枝裕和監督が言い始めたんですよ(笑)。監督が「浜村さんの番組に出るの、あんまり好きじゃないんですよ」っておっしゃるんです。理由を尋ねると、「だって、浜村さんは映画の結末を全部喋るから(笑)」と返ってきました。僕自身、結末は言っているつもりは全然なくて。稀に喋っちゃうことがありますけどね。そんな会話を笑いながら収録していましたが、そのやりとりが一人歩きしてるみたいです(笑)。放送中はオチを言わずに解説の途中で切り上げて「あとは映画を観てください!」と伝えています。

――そうですよね(笑)。浜村さんの口調は特徴がありますが、モチーフにしていた先輩方はいらっしゃいますか?

昔は、“名アナウンサー”といわれる人が山ほどいたんです。代表的な方を挙げるとすれば、NHKアナウンサーの宮田輝さんと高橋圭三さん。とても上手でしたので、NHK 紅白歌合戦は赤組と白組の司会を一人で担当した年があったほどです。関西で人気だった漫才師の西条凡児さんも本当に名人で、かなりの毒舌でしたが、語りは柔らかかったですね。

東京の落語家だと、桂文楽さんと古今亭志生さんは僕からすると先生のような人で、テープに録音して聴いていました。あとは、徳川夢声さんはNHKで、小説家・吉川英治さんの『宮本武蔵』を語っていてすごく人気でした。夢声さんの朗読によって原作の人気が高まり、原作の面白さによって夢声さんの人気が高まりました。間のとり方、声の抑揚がうまかったですね。

今の人たちは早口ですね。お客さんが笑ったら、その笑いが静まってから喋る。話す時は、“間”を大切にしてほしいと思っています。

四条河原町のジャズ喫茶から始まった司会業

――浜村さんは、同志社大学在学中から司会や解説の仕事をしていらっしゃいましたね。この世界に入ったきっかけを教えていただけますか?

僕が同志社大学に通っていたのが昭和30年の頃。当時はジャズ喫茶がたくさんありました。今でいえば「ライブハウス」に近いかもしれません。京都の四条河原町には、一流のタレントが出演する「ベラミ」というジャズ喫茶があって、そこのステージでジャズや映画、音楽の解説をやることになったんです。ベラミには、京都や大阪の放送局の関係者も観に来てくれていて、声をかけられるようになり、気づくとディスクジョッキーの仕事をしていました。

――ジャズ喫茶での忘れられないお話はありますか?

ブルースの女王、淡谷のり子さんのお話です。淡谷さんがベラミに来たときのこと。彼女の歌は退廃的と言われ、軍部や政府から睨まれていました。ですが、彼女が戦場の慰問先に行って『雨のブルース』や『別れのブルース』を歌うと、兵隊たちが泣いて喜んだそうです。戦争が終わって彼らが日本に帰ってくると、戦場で聴いた歌が忘れられず、日本に帰ってきてからも彼女の歌を歌ってました。淡谷さんの歌は、そういう形でヒットしていったんです。

淡谷さんがベラミで歌う直前にこのエピソードを観客の前で話したら、とても喜んでくれて。エピソードを聞いた観客も、前のめりになって淡谷さんの歌を聴いていましたね。客席と舞台が一体化した時間。淡谷さんはその時に「音楽の解説は大事です」とおっしゃってました。

――その後、数々の番組に出演されましたが、中でも1974年から91年まで放送された、土曜の夜のワイド番組『サタディ・バチョン』は伝説的な番組ですよね。

『サタディ・バチョン』では、社会的な話もしていたんですけど、意外にも、反響が大きかったのは怪談でしたね。お化けの話ではみんな布団をかぶりながら聴いていたらしいです(笑)。あとは、作曲家ニニ・ロッソのトランペットを流しながら、リスナーから寄せられたファーストキスの思い出を喋ったり…。いろいろなコーナーをやりましたね。

――映画を解説するコーナー『映画サロン』は、その頃からありましたか?

映画の解説は『サタディ・バチョン』が始まる前の番組でも放送していたから、かなり長いんです。ある放送で『心の旅路』というアメリカの映画について、20分ぐらい話してました。これがものすごく反響が良くて、リスナーからハガキがたくさん届いたんです。そこで自信がついて、毎週映画の話をするようになったんです。

――たくさんの映画を鑑賞されると思いますが、『映画サロン』で紹介される作品は、まさに“選ばれし一本”ということですね。

褒めてばかりではなくて、たまには欠点も指摘しますよ。映画は全部が全部名作とは限りませんからね(笑)。

番組には欠かせない『ありがとう娘。』の存在

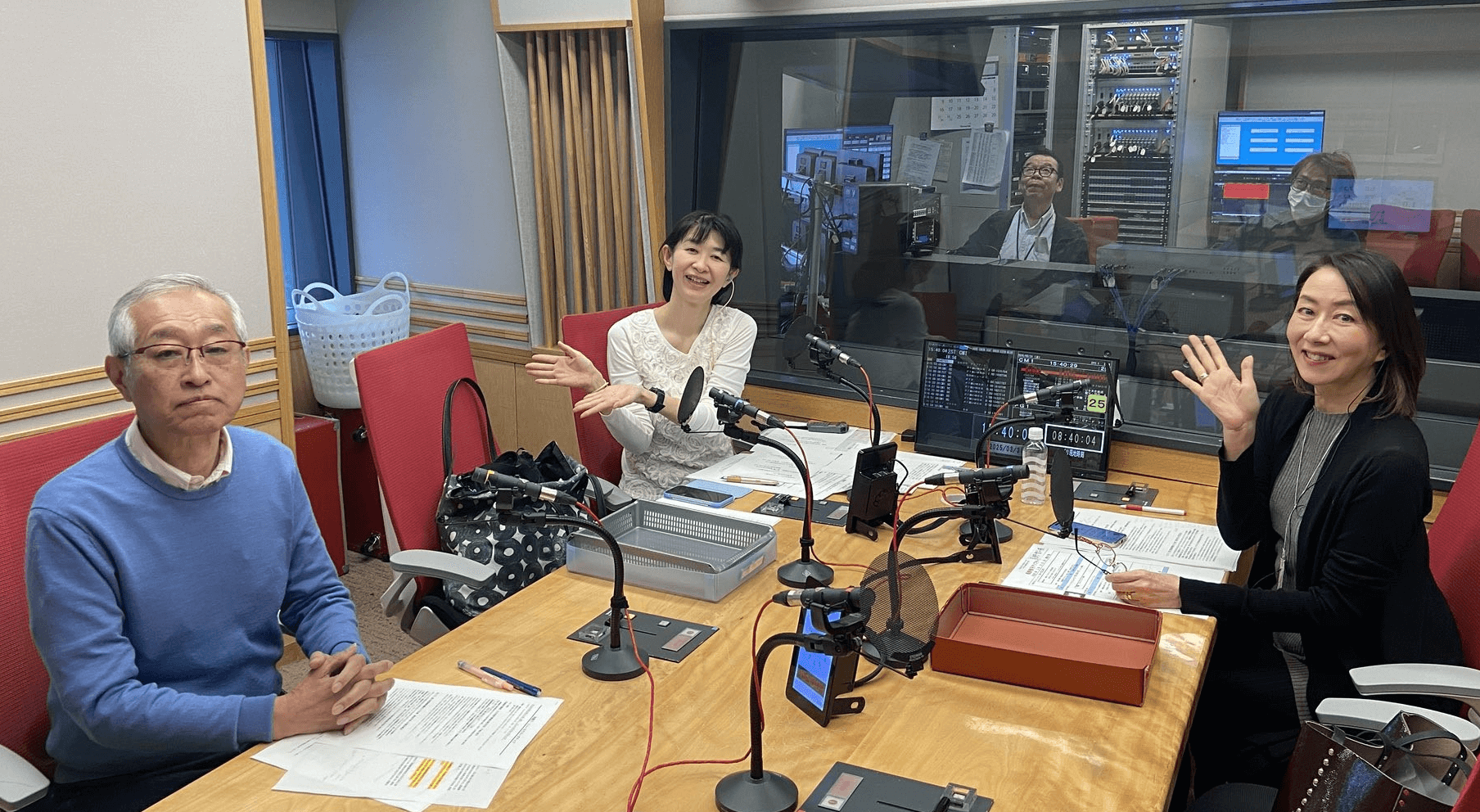

――『ありがとう浜村淳です』といえば、アシスタントの皆さんと、「ありがとう娘。」の存在も欠かせません。アシスタントは浜村さんの話に頷いたり、ツッコミを入れたり、いわば女房役。ゲストコーナー「朝からようこそ」では、「おはようございます。ありがとう娘。の◯◯です。今朝のお客様、◯◯さんにお茶をお持ちしました」と言って、お茶を差し上げたりして、番組を支えてくれてますね。

アシスタントの3人は、こちらのスタンスを十分にわかってくれてるから、打てば響くように反応してくれますね。一般的にアシスタントといっても二通りあると思ってまして、アナウンサー中村鋭一さんや作曲家のキダ・タローさんのように、アシスタントは「はい」と「いいえ」が言えるだけでいい、という人もいます。一方僕は、ある程度話を膨らませてくれるアシスタントについてもらいたいと思っているんです。そういう意味では、新人は使わないようにしていますね。ベテランのほうが、僕が安心して冗談が言えますから(笑)。

――「ありがとう娘。」のアシスタントの存在は番組には欠かせないですね。

「ありがとう娘。」のみなさん、華やかでしょ。彼女たちまだ20代ですからね。僕が話している内容に追いつけないところもありますが…。徳川夢声さんのお話をしても分からなかったでしょうね。彼女たちの素晴らしいところは、分からないことがあれば、スマホでパッパッと調べる。居てくれると華やかで楽しい。タレントを目指している子たちが多いんですが、「ありがとう娘。」を務める中で成長してると思います。新聞を切り抜いたり、ゲストにお茶を差し出したり、クイズコーナーにかかってくる電話を受けたりと、言い方が悪いかもしれないですが、雑用的というか、裏方の仕事を経験することで一人前になり、表に出る機会が増えて良い仕事をする子が多いです。

――いろいろな共演者やスタッフに囲まれて、放送開始から44年になりますが、健康の秘訣はなんですか? 浜村さんは、大きな病気をされたイメージがありません。

今までに一回しか休んだことがないんです。それも、大雪が降ってスタジオに着くことができなかったという…。インフルエンザにも、一度もかかったことがありません。

健康の秘訣は、夜更かしをしないことですかね。バブルの頃は飲みに行って4次会ぐらいまでありましたけど、今はどれだけ遅くても夜の9時には帰ります。何もない時は 10時半には寝てますね。昔、お笑いタレントの横山ノックさんが、「いつも何時に起きてるの?」って聞いてきたんです。僕は「4時半頃」って答えたら「僕が寝る時間やな」と返ってきました(笑)。

――浜村さんご自身も、ゲストが出演する映画の試写会や舞台に足を運んで、多忙な日々ですよね。取材先では楽しい出来事が多く「印象に残っていることはたくさんあります」とおっしゃる浜村さんの『ありがとう浜村淳です』を聴いていると、浜村さんの幸せを、おすそ分けしてもらっている気分になります。貴重なお時間をいただき、ありがとうございました!

番組概要

■放送局:MBSラジオ

■番組名:『ありがとう浜村淳です』

■放送日時:毎週月曜日~土曜日 8時~

■番組サイト:https://www.mbs1179.com/arigato/

出演者プロフィール

浜村淳(パーソナリティー、映画評論家)

京都市生まれの京都市育ち。

タレントとしては初めて国立大学(和歌山大学経済学部)の講師として話題となった。

その後、平成6年には追手門学院大学文学部講師として再び教壇に立った。

MBSラジオ『ありがとう浜村淳です』は今年4月、放送開始から45年目に入った。

「さて皆さん」から始まる斬新でユニークな浜村節でリスナーを魅了し続けている。

映画の世界を語らせれば彼の右に出る者はいないと言われるほど映画をこよなく愛している。

インタビュー

やきそばかおる

小学5年生以来のラジオっ子。ライター・構成作家・コラムニスト。

「BRUTUS」「ケトル」などのラジオ特集の構成・インタビュー・執筆を担当するほか、radiko.jp、シナプス「 I LOVE RADIO」(ビデオリサーチ社)/ J-WAVEコラム「やきそばかおるのEar!Ear!Ear!」/otoCoto「ラジオのかくし味」/水道橋博士のメルマ旬報など連載や、番組出演を通じて、ラジオ番組の楽しさを発信。

ラジコプレミアムを駆使しながら、全国のユニークな番組を紹介するツイキャス番組「ラジオ情報センター」(水曜21時〜22時)も放送。全てを合わせると、年間でのべ800本のラジオ番組を紹介している。

Twitter:@yakisoba_kaoru

カメラマン

木村華子

平成生まれ、京都府出身大阪市内在住の音楽好き。まだカメラ歴より楽器歴のほうが長いフリーカメラマン。

関西を拠点に広告や雑誌など、幅広いジャンルで撮影中。

中学時代からラジオっ子。今はradikoを駆使して深夜帯の番組を日中聴くことを趣味にしている。

instagram: @koha85 / twitter: @hanako8985

http://hanako-photo.sakura.ne.jp/

ラジコでラジオを聴こう!

▼スマートフォンで聴くなら

http://m.onelink.me/9bdb4fb

▼パソコンで聴くなら

http://radiko.jp/

▼プレミアム会員登録はこちらから

http://radiko.jp/rg/premium/

『ラジコプレミアム(エリアフリー聴取)』なら、全国のラジオ番組を楽しむことができます。