味や香りをデジタル化!?ハウス食品のDXの取り組み

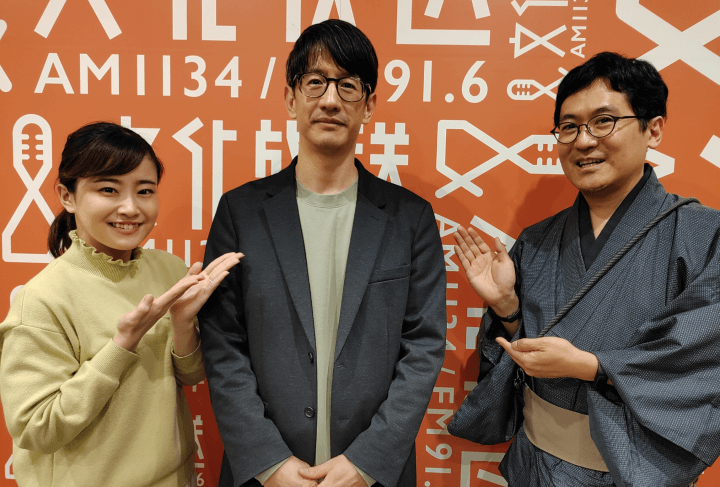

4月7日放送の「HENNGE presents BIZ-TECH Lounge」(文化放送 毎週月曜日20:00~20:30)は、ゲストにハウス食品グループ本社株式会社デジタル戦略本部長の西岡徹夫氏を迎えて、DXの取り組みについて詳しくお話いただいた。

文化放送アナウンサー・甲斐彩加(アシスタント)「まずは企業プロフィールをご紹介いたします。ハウス食品は1913年、薬種化学原料店としてスタートしました。国内ルウシェアNO.1メーカーとして知られる他、シチューやスパイス、レトルトやデザート等、幅広い製品を製造しています。日本の食文化を世界中へ広めていく為、世界7カ国と地域において、それぞれの食文化に合わせる海外事業を展開。2013年に持ち株会社に移行し、ハウス食品グループ本社株式会社に称号を変更しました。国内のみならず世界のお客様へ、新たな価値を提供できる企業へと成長していくため、挑戦を続けています」

HENNGE株式会社代表取締役社長・小椋一宏氏(パーソナリティ)「西岡さんが今、取り組んでいる仕事内容を教えてください」

ハウス食品グループ本社株式会社デジタル戦略本部長・西岡徹夫氏「私は今、デジタル戦略本部というところを管轄させていただいております。本部は、情報システム部門、セキュリティを統括する部門、DXを推進する部門から構成されています。専門性の違う三つの部門がありますので、それぞれの役割を生かしながらというのが、とても大変だなと感じています」

小椋「DXを推進していく中で、具体的にどのような取り組みをされていますか?」

西岡「大きく四つの柱があります。一つ目は、製造業において重要な生産と営業といった大きな部門において、DXの先のTOBEを描く。二つ目は、DXを進めるための人材育成のフレームを考える。三つ目はデジタルごとを進める時に、ローコード、ノーコードツールといった社内の標準ツールを決めて、その学習会をしたり、ツールベースでデジタイゼーションを進める。四つ目は、中粒ぐらいのビジネス変革のテーマもありましたので、PoCを設定し小さく始める。この四つを主に行ってきました」

甲斐「進捗状況はいかがですか?」

西岡「人事部門と連携して、全社ごととしてやってきたのですが、学習会やツールの説明会といった取り組みは、一年一年進んでいるようには感じています。DXは一番大事なあるべき姿を描くというところが、難しいと感じています。あるべき姿は、例えば製造業では、スマートファクトリーやデジタルツインみたいなキーワードがありますが、まだまだ古い装置もありますし、設備投資も巨額になりますので、未来のあるべき姿を描いても、なかなかそこまでのロードマップ、マイルストーンが描けない。一気に飛躍していくようなマネジメントになってしまうという悩みを抱えています。なので、今はちょっと現実的なあるべき姿を描き直すことも大事だといったことを、現場部門とも話し合ったりしています」

甲斐「他にDXデジタル化に関して、新たな取り組みは何かありますか?」

西岡「味やレシピのデジタル化の取り組みを、まだまだ研究段階ですが着手しているところです。味や香りやレシピは、必ずどこかに職人的なスキルを持つ社員が判断するプロセスがあります。そうするとどうしても属人的な業務になってしまいますし、なぜそうなっているのかがわからないということになりますので、難易度は高いと思うんですけど、デジタルテーマとしては興味深いなと思っています。職人的な人同士のノウハウの部分を第三者でもわかるようになるというのは、メリットとしてあるのかなと思っています。職人の阿吽の部分をちゃんと言語化したり、数値化したりすると、こういうこと言ってたんだなというのが素人でもわかるというのが、デジタル化のメリットなのかな?と感じています」