「ふるさと納税」返礼品”増量”で終わらない自治体の競争

毎年、年末に駆け込み需要を迎えるものといえば「ふるさと納税」だ。過剰な返礼品競争は「寄付額の3割まで」というルールで落ち着いたようだが、それでもまだ、いろいろな問題があるという。曲がり角に来ている「ふるさと納税」について、元サンデー毎日編集長・潟永秀一郎さんがRKBラジオ『櫻井浩二インサイト』で解説した。

牛肉1.5kgを500gに変更!苦情殺到の自治体

いま、苦情や批判が殺到している自治体があります。宮崎県都農町です。「1万円の寄付で、宮崎牛切り落とし1.5kg」届くはずが、いわゆる3割ルールを大幅に超えていたとして発送を止め「返金か3分の1の500gで勘弁してほしい」と申込者に連絡してきました。発送を待っている約1万5000人から苦情が殺到しているそうです。なぜこのようなことが起こったかというと、町の想定を大幅に超える申し込みで肉が足りなくなり、別の業者に発注したところ、秋口からの需要回復で肉の値段が上がって、1.5kgでは仕入れ値が8000円を超え、これが「とんでもない返礼率違反になっている」と町の顧問弁護士から指摘されたからだそうです。楽しみに待っていて、今さらこんな案内が来たら、立腹するのももっともですが、ルール違反が分かった以上、残念ながら今回は諦めるしかなさそうです。それにしても都農町は評判を落として、これから大変でしょうね。

「ふるさと応援」という趣旨は生かされているのか?

ここからは毎日新聞の連載「検証・ふるさと納税」が問いかける“制度のひずみ”について考えます。ひとつ目の論点は「ふるさと応援」という制度本来の趣旨は生かされているのか、です。私も2008年のふるさと納税制度発足時の趣旨には賛同しました。というのも、かつて毎日新聞長崎支局在勤中、当時の高田勇・長崎県知事とこんな話をしたからです。それは1999年、当時の石原慎太郎東京都知事が、鹿児島の小さな離島に建設中の道路について、それがテレビを見られるように中継基地を造るための道路と調べもせず「誰が何しに行くか分からない道路」と批判し「地方交付税という制度がおかしい」と言ったときのことです。高田知事は「長崎県は、中学や高校まで一生懸命育てあげた子どもたちを毎年、何千人も都会に出し、その多くは都会で就職して税金を納めている。そのことを、彼はご存じなのかな」と静かに憤っていました。だから私はふるさと納税の制度ができたとき、これを思い出して賛同したのです。

それが、現状はどうでしょう。毎日新聞の調べでは、都会だけでなく地方の市や町でも、人気の返礼品を持たない自治体では、寄付で受け取る額より住民税が減る額の方が大きい「赤字」になる自治体があり、その数は都市部を除いて200を超えています。去年の寄付受け入れ額は、トップの宮崎県都城市、2位の北海道紋別市、3位の北海道根室市まで100億円を超え、上位の20自治体だけで全体の2割を占めるという極端な偏りがあります。

都市部の住民税が流出「学校や高齢者施設の整備先送りに」

ふたつ目の論点は、都市部の住民税流出です。都道府県別の赤字は東京都の613億円を筆頭に、神奈川県271億円、大阪府165億円、愛知県138億円など三大都市圏で大きく、福岡県でも政令市の福岡市で29億円、北九州市で10億円の赤字です。このうち流出額が実質全国トップの東京都世田谷区は今年、赤字が70億円に達する見込みで、保坂区長は先日の記者会見で「この先さらに増えていけば、造るべき学校の校舎や高齢者施設の整備が先送りされるなど、明らかな影響が出る」と訴えました。

国の補助金制度で返礼品が”増量”され競争激化

最後の論点は、収まらない返礼品競争です。国は一昨年、過熱する競争を抑えるため「返礼品は地場産品に限り、寄付額の3割まで」というルールを厳格化し、従わない自治体はふるさと納税の対象から外しました。引き金となったのは、2018年度に500億円近くを集めた大阪府泉佐野市で「アマゾンギフト券最大40%分」という返礼もありました。しかし、ルールが厳しくなってからも「抜け道」はありました。例えば宮崎県小林市はこの夏「モリモリ増量フェア」というキャンペーンで、1万円でもらえる牛肉の量を1kgから1.5kgに増量したり、同じ量がもらえる寄付額を3000円引き下げたりするなどした結果、牛肉を返礼品とした寄付額は昨年の4倍になりました。

それができたのは、農水省の補助金です。コロナ禍で売り上げが減った農水産品を支えるため、仕入れ費用の半額が補助される事業で、小林市はこれを使って、牛肉を実質半額で仕入れ、その分を増量や値下げに回したわけです。また、同じ制度で高知県須崎市は今年、ウナギを返礼品とした寄付件数を前年の50倍にまで増やしました。法的には問題ないそうですが、コロナ禍の支援制度が返礼品競争の抜け道になっているというのは、どうなんでしょう。

また、返礼品を紹介するネット上のサイトも、お客さんを囲い込むため、ふるさと納税以外の買い物にも使えるポイントを付与したりしているので、それを合わせれば、既に3割ルールは形骸化しているという指摘もあります。ちなみに、紹介サイトの掲載料は寄付額の10%以上と言われ、その分は自治体の負担ですから「結局、地方の収益が都会にあるサイトの運営会社に吸い上げられている」という批判もあります。

菅前首相退陣で再度の見直しは避けられない?

再びさまざまな問題点が浮かび上がっている「ふるさと納税」。総務大臣当時に制度を作り、その後も旗振り役だった菅前首相は退陣しましたから、おそらく返礼率の引き下げなど再度の見直しは避けられないだろうと、私は見ています。ただ、東日本大震災や熊本地震などの際、ふるさと納税を使って多くの義援金が送られたのも事実で、故郷や地方の応援という本来の趣旨には、今も賛同しています。

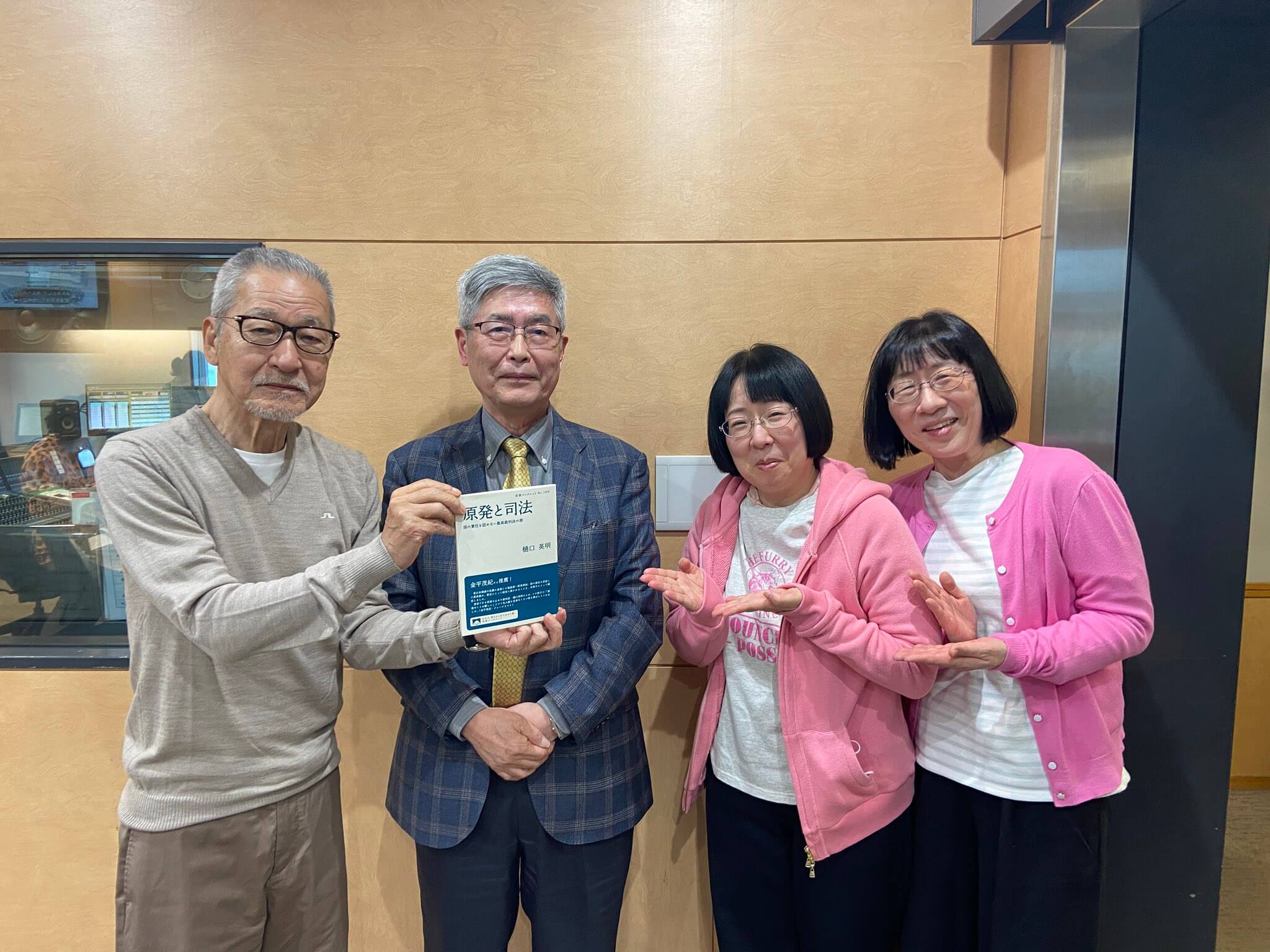

- 櫻井浩二インサイト

- 放送局:RKBラジオ

- 放送日時:毎週月曜~木曜 6時30分~9時00分

- 出演者:櫻井浩二、高橋早紀、潟永秀一郎

-

番組ホームページ

公式X

公式Instagram

※放送情報は変更となる場合があります。