“8月ジャーナリズム”と言われても…戦争を報じ続ける意味

広島・長崎の原爆に玉音放送。お盆を迎える8月には、戦争と平和をめぐる報道が増える。大日本帝国は暴走し、1945年に滅亡した。片棒を担いだメディアの責任は消えない。戦争の悲惨な実相から離れた空虚な「分かりやすい物語」が飛び交う中で、RKB毎日放送の神戸金史(かんべ・かねぶみ)解説委員長が8月8日、RKBラジオ『田畑竜介 Grooooow Up』でおすすめの書籍を紹介した。

“8月ジャーナリズム”と「常夏記者」

「尊い犠牲」「英霊」という言葉

たまたまこの夏に読んだ2冊の本

実体とはかけ離れた「数字」

研究者が高く評価する実体験のルポ

戦争は自然災害ではなく「人災」だ

戦争取材は若い記者にとって重要な経験

“8月ジャーナリズム”と「常夏記者」

8月になると、メディアがいきなり戦争に関する報道を集中的に始めます。“8月ジャーナリズム”という言葉には、半分揶揄するようなニュアンスもあります。8月だけではいけないのは当たり前なのですが、でも「せめて8月だけでもちゃんとやりたい」という気持ちも、“8月ジャーナリズム”の中にはあるんです。

そんな中、8月5日の毎日新聞のコラム「現代をみる」に、「20年近く、戦争にまつわる取材と報道を一年中やっている」と書いた栗原俊雄記者。彼は一年中戦争報道をしているので「常夏記者」と言われているそうです。

「尊い犠牲」「英霊」という言葉

栗原記者が書いたコラムは「『英霊』という言葉が隠すこと」という見出しでした。東京大空襲の法要には記事化の予定がなくても参列し、沖縄やサイパン、シベリア、旧満州などで手を合わせて「戦没者を悼む気持ちは人後に落ちないと思っている」という栗原記者ですが、「英霊」とか「尊い犠牲の上に、今、われわれが享受する平和と繁栄があります」といった言葉は使わないようにしています。

「英霊」とか「尊い犠牲」という言葉を使うと、「『誰の』もしくは『どの団体の』どんな判断ミスで出口なき戦争に突き進んだのかという史実が後景に退き、責任が見えにくくなる」というのが、理由の一つ目。

二つ目は、現代の「平和と繁栄」を強調すると、戦後80年近くたっても未解決の戦後補償問題(たとえば民間人空襲被害者)が多数あり、戦争被害が続いていることが伝わらないから。

この2つの理由で、「尊い犠牲」「英霊」という言葉を避けるようにしている、というのです。とてもいい視点だと思いました。

たまたまこの夏に読んだ2冊の本

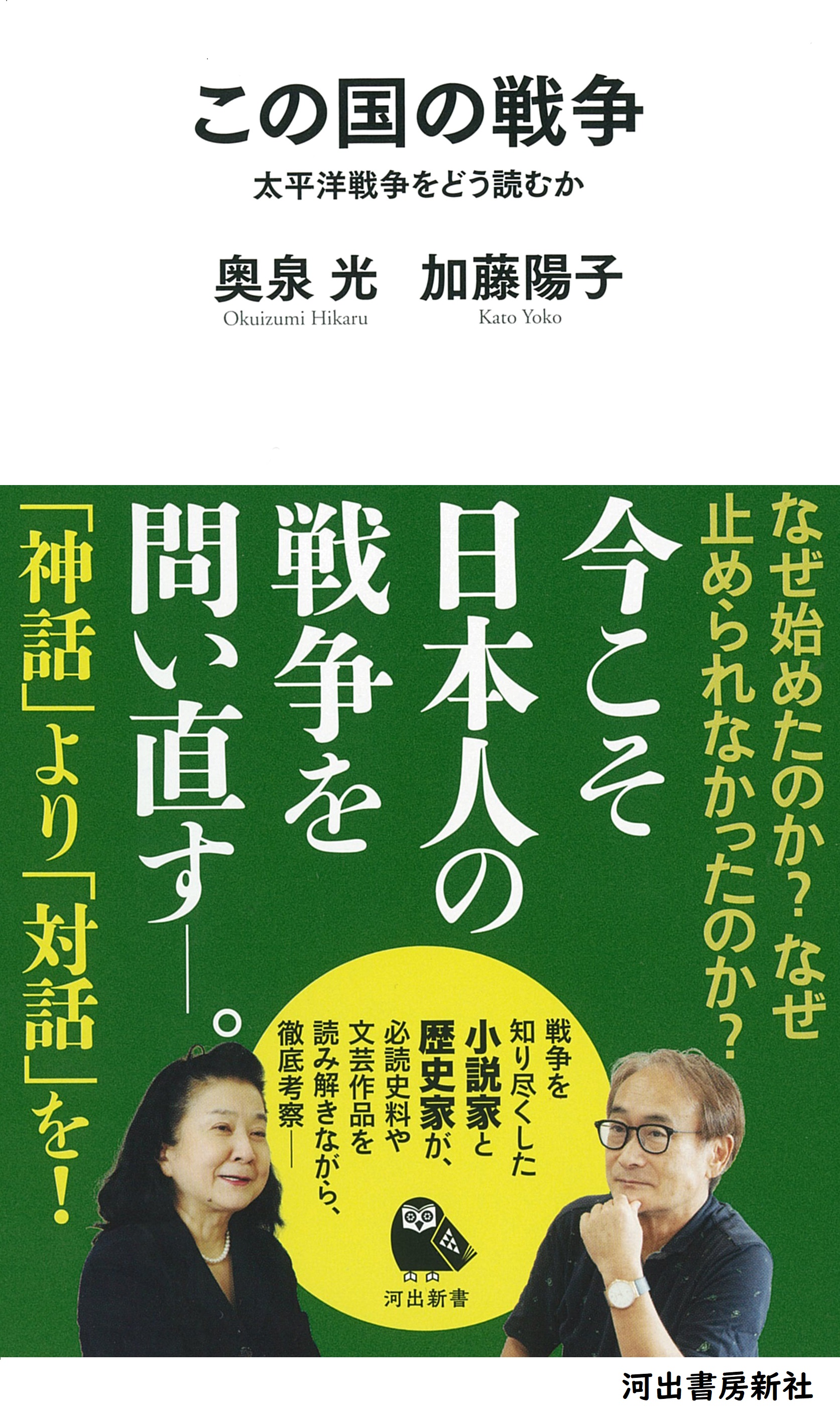

この夏に私が買った本を2冊持ってきました。「この国の戦争:太平洋戦争をどう読むか」(河出新書)は、小説家の奥泉光さんと歴史学者の加藤陽子さんの対談で、たいへん読みやすく、どうして日本がこういう戦争を引き起こしていったのかが、専門家の加藤さんと奥泉さんが対談する形で示されています。

奥泉光・加藤陽子『この国の戦争:太平洋戦争をどう読むか』(河出新書、税込968円)

今こそ、「日本人の戦争」を問い直す。日本はなぜ、あの戦争を始めたのか? なぜ止められなかったのか? 戦争を知り尽くした小説家と歴史家が、日本近代の画期をなした言葉や史料を読み解き、それぞれが必読と推す文芸作品や手記などにも触れつつ、徹底考察。「わかりやすい物語」に抗して交わされ続ける対話。

例えば、日本が受諾するかどうかが最後に焦点になった連合国のポツダム宣言には「日本軍の軍隊が完全に武装解除された後は、それぞれ家庭に復帰して平和的な生活を営む機会を得られる」と書いてあります。

ところが戦争末期の日本国家は、軍部の指示によってこの条項を隠して報道させました。「生きて虜囚の辱めを受けず」という教育をずっとしてきたわけです。加藤さんは「これを正直に書けば、国民の抗戦意識が鈍ると思ったからでしょう。為政者はこのようなことをやります」と書いています(144ページ)。

実体とはかけ離れた「数字」

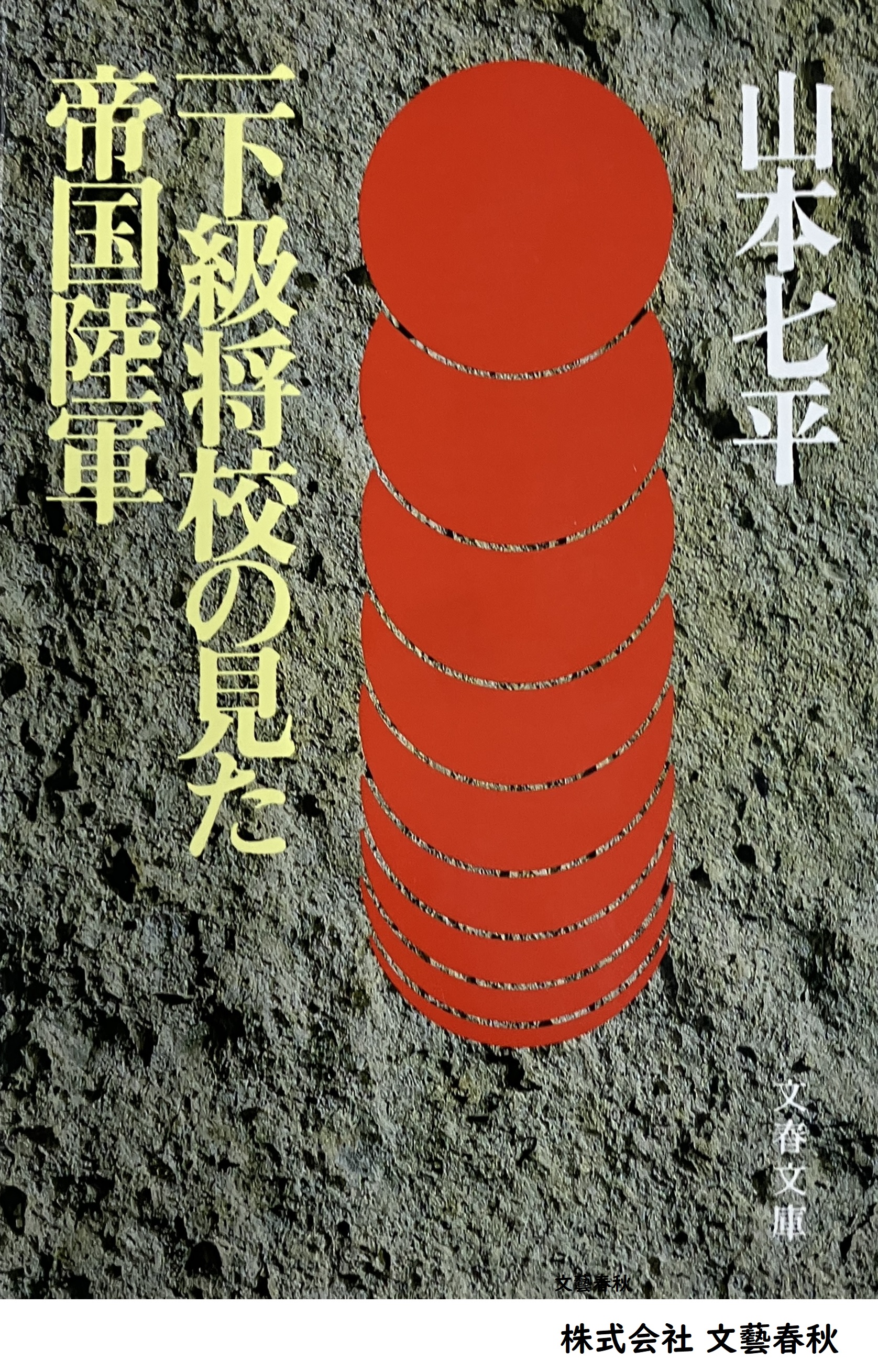

もう1冊は、昔の本ですが、評論家の山本七平さん(1921年~1991年)が書いた「一下級将校の見た帝国陸軍」(文春文庫)です。21歳で徴兵された山本さんが、自分の見た日本軍の状況を書いています。

山本七平『一下級将校の見た帝国陸軍』(文春文庫、税込726円)

「帝国陸軍」とは何だったのか。すべてが規則ずくめで大官僚機構ともいえる日本軍隊を、北部ルソンで野砲連隊本部の少尉として惨烈な体験をした著者が、徹底的に分析追求した力作。

山本七平さんと聞くと、私が学生の頃は、中曽根内閣の諮問機関「臨時教育審議会」で委員をしていて、保守系内閣を手伝っている「体制寄りの人」という印象がありました。

ところが、この方が見た帝国陸軍論は、実体験。読んで初めて「員数主義」という言葉を知りました。「員」とは「頭数」の意味です。員数主義がはびこっていた、と徹底的に陸軍の状況を追及していきます。

元来は員数とは、物品の数を意味するだけであって、いわゆる「員数検査」とは、一般社会の棚卸しと少しも変わらず、帳簿上の数と現物の数とが一致しているかどうかを調べるだけのことである。従って、問題は、検査そのものより、検査の内容と意味づけにあった。すなわち「数さえ合えばそれでよい」が基本的態度であって、その内実は全く問わないという形式 主義、それが員数主義の基本なのである 。

それは当然に「員数が合わなければ処罰」から「員数さえ合っていれば不問」へと進む。 従って「員数を合わす」ためには何でもやる。(135~136ページ)

例えば、「上官から暴力を振るわれた奴は手を挙げろ」と聞いても、誰も上げない。だから「いません」と報告を上げていく。数字が整っていればそれでいいとみなしてしまう軍隊の悪しき風習を語っています。

研究者が高く評価する実体験のルポ

大砲を引くのは車がなければ馬でしたが、「フィリピンには馬がいる」と聞いて大砲を持ってきた将校がいて、山本さんは呆れてしまいます(105ページ)。「現地にいるから徴発せよ」と言われて来たのに、馬はいません。「員数」としてはあるが、実体がないのです。

将校は「水牛が使えるとも聞いた」と言うのですが、水牛は水辺の泥水の中に生息していた動物で、草原を疾駆する馬とは違います。1日に3時間水に入れてやらなければすぐ弱ってしまいます。

地面に生えている草しか食べないので、エサが大量に必要で、さらに食事にとても時間がかかります。馬のようにはいかないのです。これでは全く役に立ちません。現地に行けば何とかなるはずだという「員数主義」が行われていたのです。当時の日本軍はむちゃくちゃだなと思います。

山本さんは自分が体験した実態から「日本人の考え方」みたいなものを書いています。戦後、ずっと日本人のあり方を論じていく「保守系論客」として活躍していましたが、根底には戦前の日本のこのひどさがずっとあった、ということがこの本を読んでよくわかりました。

実はこの「一下級将校の見た帝国陸軍」は、一つ目に紹介した「この国の戦争:太平洋戦争をどう読むか」で「とてもよく書かれている」と紹介されていた本でした。

奥泉 「一下級将校の見た帝国陸軍」(1976年)は名著ですね。

加藤 私もそう思います。何度読んでも、その度に新しい発見があります。 その度に新しい発見があります。

奥泉 いままさに読まれるべきだと思う。(251ページ)

この記述を読んだので、山本さんの本を買ってみました。2冊とも、おすすめです。

戦争は自然災害ではなく「人災」だ

冒頭に紹介した毎日新聞の栗原俊雄記者は「戦争は自然災害ではない」とコラムに書いていました。誰かの作為(やったこと)や不作為(やらなかったこと)によって起きる「人災である」と。この2冊の本を読むと、本当にそうだと思うのです。その理由について、栗原記者はこう書いています。

「当時の政治家を選んだ国民にも責任がある」という主張をしばしば聞くが、大日本帝国では、国民が選ぶことができる国会議員は衆院議員だけで、選挙権は長く一定の納税額がある25歳以上の男性に限られた。1925年、納税規定が撤廃されたが、女性の選挙権は認められなかった。有権者は全人口の20.8%でしかなかった」(毎日新聞8月5日朝刊コラム「現代をみる」より)

そんなことを、僕らは「感覚」として失ってしまっています。女性に参政権なかった時代。国民の半分は選挙権がなくて、さらに納税規定もあって投票できなかった…。誰かの「やったこと」もしくは「やらなかったこと」によって起きた戦争。「人災だ」という栗原記者の主張には、こういう背景があります。選挙は「制限選挙」で「普通選挙」ではなかったのです。

そんな制限選挙の末に選ばれた政党の党首が首相になるのは、さらに困難でした。五・一五事件(1932年)で犬養首相が殺された後、45年の敗戦までに11人が首相になりましたが、うち8人が軍人でした。残りの3人も官僚や貴族院議長で、選挙で選ばれた首相はいません。そして対米開戦時の東条内閣に、衆院議員は一人もいませんでした。

戦争取材は若い記者にとって重要な経験

戦前、自分たちでは何も決められずに死地に送り込まれた兵隊さんたち、空襲で被害を受けた一般の方々、本当にひどい目にあったと思います。そういう意味ではたとえ8月ジャーナリズムと言われようとも、きちんとこの時期には放送していく、新聞が書いていくことが必要だと思っています。

RKBではドキュメンタリー『永遠の平和を あるBC級戦犯の遺書』(2021年)を制作した大村由紀子さんの取材手記を、インターネット上の記事で公開しています。

「28歳の青年はなぜ戦争犯罪人となったのか あるBC級戦犯の遺書」

RKBテレビの夕方のニュースでも昨日(8月7日)は「頓田の森の悲劇を伝える」という企画を放送しました。

「さよなら」と別れた友人は爆撃で死亡した、逃げ込んだ森で児童31人が犠牲に~あの戦争を語り継ぐ

初めて戦争の取材をすることは、若い記者にとって非常に重要なことだと思っています。「8月しかやらないじゃないか」と言われないようにしながら、なおかつ「でも8月はしっかりやっていきたい」と思っています。

ラジコプレミアムに登録して

全国のラジオを時間制限なしで聴く!

◎神戸金史(かんべ・かねぶみ)

1967年生まれ。毎日新聞に入社直後、雲仙噴火災害に遭遇。福岡、東京の社会部で勤務した後、2005年にRKBに転職。東京報道部時代に「やまゆり園」障害者殺傷事件を取材してラジオドキュメンタリー『SCRATCH 差別と平成』やテレビ『イントレランスの時代』を制作した。

※放送情報は変更となる場合があります。