不足する里親 「SOS子どもの村」現地ルポ

少子化、シングルマザー、孤立、貧困…。子供をめぐって、さまざまな問題が山積みだ。様々な事情があって実の親と暮らすことができない子供たちを迎え入れ、里親たちと暮らす「SOS子どもの村福岡」が福岡市西区にある。現地を訪れたRKB報道局の神戸金史解説委員がRKBラジオ『田畑竜介 Grooooow Up』で里親制度の現状を報告した。

「子どもの村福岡」とは

「子どもの村福岡」は福岡市西区今津にあり、2010年に開村しました。預かっているのは、様々な事情があって実の親と暮らすことができない子供たちで、今は11人が暮らしています。村には5つの家があり、そのうち3棟に里親さんが住民票を移して住み込み、それぞれ3~4人の子供と毎日の生活を「家族」として送っています。

里親は、養子縁組とは違って、一時的なものです。里親の3人を支えるために、養育のプロであるファミリーアシスタントが10人配置されていて、例えば里親さんが、実家に帰らなければいけないとか、ちょっと体調が悪くて入院するとか、そういう時にサポートに入れるようになっています。家に迎え入れる普通の里親と違うのは、小児科医や「子どもの村」の村長などの専門家に、地域の方が関わりながら、チームとして「村の子供」として育てていることです。

広く寄付を集めて開村

特定非営利活動法人「SOS子どもの村JAPAN」の広報・舛田和子さんに案内してもらいました。

神戸:ここは…?

舛田:木の香りがまだしますか?

神戸:しますね!

舛田:ここが「たまごホール」と言いまして……

神戸:面白いスペースですね。卵形。

舛田:一番は、地域でみんなで子供を育むというところで、地域の方たちと交流する場として建ててもらっています。5日くらい前にホークスの柳田悠岐選手に来てもらって、子供たちとふれあいをしていただきました。壁に「ギータ、ありがとう!」と張ってありました。でも、子供には内緒なんですよ。「今日ギータ来るよ」と言うと学校中で言うでしょ。だから言わずに、知らんぷりしておいて。帰って来たら、ギータが「お帰り!」みたいな。「え、ギータ来とる、ヤバーっ」みたいな。

体育館のような四角い建物ではなくて、丸い卵形のホールがあって、地域の方とのふれあいに使われているんです。

柳田選手は年に1回、クリスマス付近に来て、支援を重ねています。他にもいろいろな方々が支援に入っています。例えば、後援会。九州電力元会長の松尾新吾さんが会長、理事にはJR九州や福岡銀行、西日本シティ銀行、地場企業のトップが名を連ねています。土地(1,000坪)は福岡市からの貸与。建築費など、開村までにかかった費用3億円は寄付。多くの人が支えてきて、施設が運営されています。

実は、2010年に「SOS子どもの村福岡」が開村した時、現場の記者に「ぜひ取材に行ってほしい」と頼んで、ニュースにしたことがありました。「SOS子どもの村」は、第2次大戦後にヨーロッパで始まりました。両親や家を失った子供たちがたくさんいたのです。日本では福岡が初めてです。

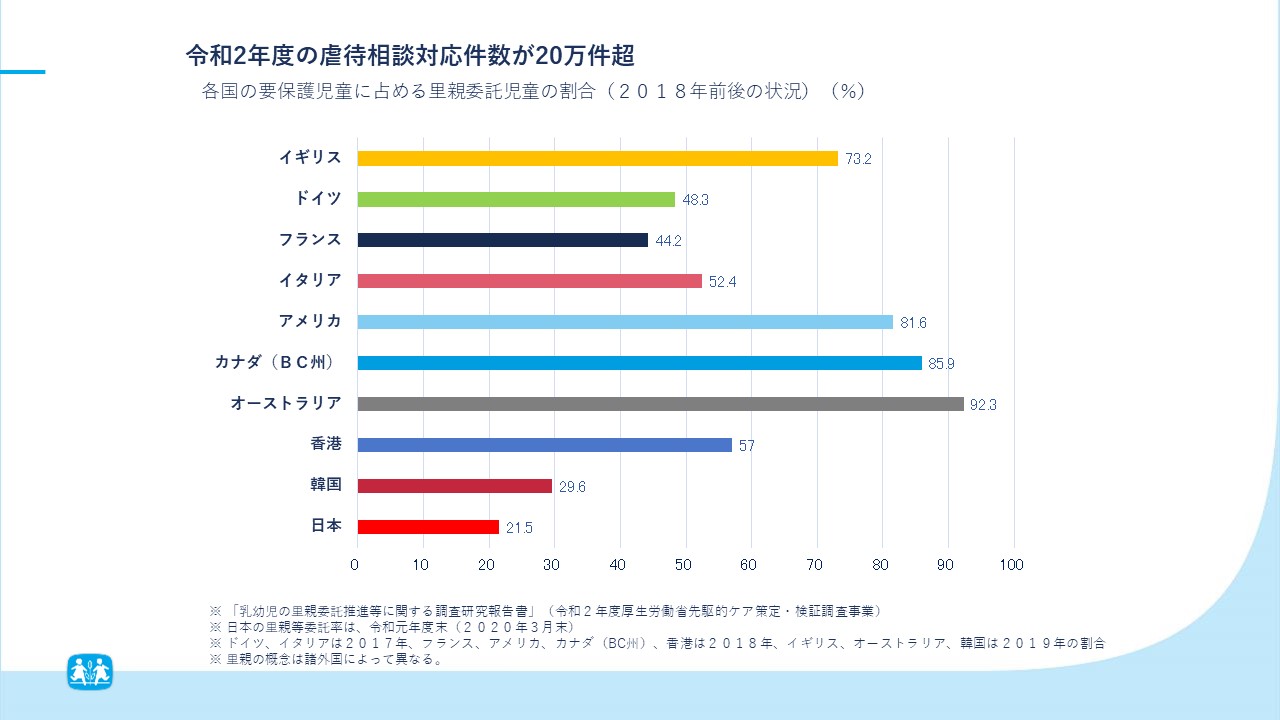

保護しなければならない子供たちのうち、どの程度が里親に託されているか?イギリスでは73%、オーストラリアは92%。韓国は29%、日本は21%で先進国の中ではかなり低いです。児童養護施設や乳児院に預けられるケースの方が多いのです。

「虐待防止の切り札」ショートステイ

里親の取り組みと同時に「子どもの村福岡」ではショートステイ事業を始めています。5棟の建物のうち、3棟は里親が暮らしていますが、2棟はショートステイに使われています。

神戸:ここは、どんな風に使われているんですか?

舛田:短い期間お子さんを預かるショートステイ事業をしていまして、福岡市からの委託で運営しています。日帰りのお子さんもいらっしゃれば、最長で2週間まで。親御さんの急な出張だったり、入院だったり、いろんなご事情で「預ける所がない」という場合に、区役所に行って申し込みをします。区役所から「子どもの村で預かれそうですか?」と打診があって、私たちが請け負うという流れです。

舛田:小さいお子さんが多いです。小学生低学年くらいまでがお見えになります。高学年になるとお留守番ができるとか、学童に行くとか。

舛田:ショートステイの利用理由もいろいろあるんですが、半分以上が「育児疲れ」。独り親世帯の方、繰り返しのご利用が多いということも分かってきました。

神戸:SOSを発しているわけですね?

舛田:そうですね。利用の理由が何であれ、表面上の理由と本当の理由が違っているのが実践の中で分かっているので。どんどん利用していただいて、虐待防止の切り札としてこのショートステイの取り組みを全国に広げていきたいと思っています。

神戸:ピンチに陥っている親御さんが、そのことを人に言えないまま、子供と一緒にいるという場合がありますよね。

舛田:あります。

神戸:緊急避難するために、預かってくれる場所さえあれば、いったん立ち直れるかもしれない……。

舛田:おっしゃる通りです。

3世代同居も少なくなり、周りの支えがない家族が今は多いです。転勤で福岡に来た方は、誰も知り合いはいない。精神的に疲れてきている。理由はともかく、区役所に行って申し込んで、一回接触してその状況を見ながら受け容れていく、という形を取っています。

親御さんと話すと、いろいろな問題点が出てきます。どうサポートしたらいいのか、考えることができ、孤立させないで済むという効果があるようです。全員がそうなるわけではないけれど、虐待を起こしてしまう親御さんも中には含まれている可能性があるので、舛田さんがおっしゃっていたように「虐待防止の切り札」かもしれないと思いました。

受け入れは、1棟で最大4人。ファミリーアシスタントが食事を作り、夜勤もして添い寝もしてあげながら暮らしていく。最大2週間ということです。私は里親のことで「子どもの村」に注目していたんですが、それだけではない取り組みが広がっていることは重要だなと思いました。

虐待の増加に追いつかない対策

虐待の相談対応件数は、急増しています。全国で1年間に20万件を超えるようになってきました。7年前には10万件程度だったので、倍増しています。相談が増えているのは、声を上げられる、届けられることが増えた面もかなりあるんだろうと思います。

ところが、里親や児童養護施設で預かるなど、「社会的養護」を受けている子は、90年代から4~5万人で、変わっていない。これ以上受け容れられない、という定員なのです。里親も増えていません。相談だけは増えているので、「子どもの村福岡」が取り組んでいる事業は、日本の未来にとっても重要だと思うようになりました。

舛田:身近な子供と家族の問題を解決するために、里親制度を活用して、地域で支え合って安心して子育てができる社会を作りたいと思っています。私たちにできるのは、家庭以外の支え手の存在を作ることかなと思っています。チームで子供を育てて、地域で受け入れてもらうこと。地域の大人がみんなで、「自分事」として子育てをしていけたら。そういう日本になっていけたら、と思っています。

地域で支えていくというのが、私たちの暮らしの中ですごく欠けている面かもしれません。福岡市西区今津にある「子どもの村福岡」の活動内容、これからも見ていきたいと思っています。

特定非営利活動法人「SOS子どもの村JAPAN」公式ホームページ

◎神戸金史(かんべ・かねぶみ)

1967年生まれ。毎日新聞に入社直後、雲仙噴火災害に遭遇。福岡、東京の社会部で勤務した後、2005年にRKBに転職。東京報道部時代に「やまゆり園」障害者殺傷事件を取材してラジオドキュメンタリー『SCRATCH 差別と平成』やテレビ『イントレランスの時代』を制作した。

ラジコプレミアムに登録して

全国のラジオを時間制限なしで聴く!

- 田畑竜介 Grooooow Up

- 放送局:RKBラジオ

- 放送日時:毎週月曜~木曜 6時30分~9時00分

-

番組ホームページ

公式X

公式Instagram

※放送情報は変更となる場合があります。